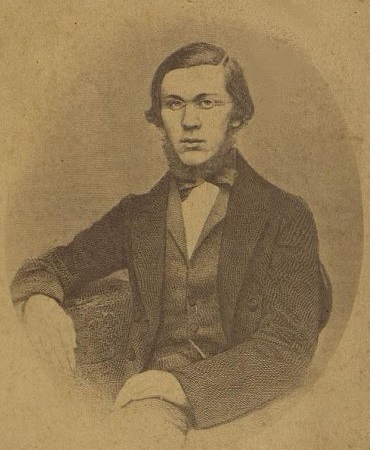

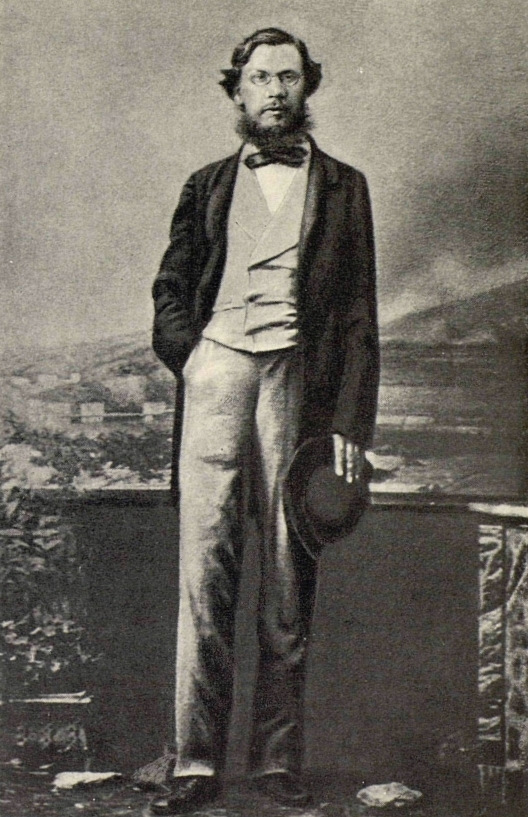

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861)

Будущий русский литературный критик, поэт, публицист, представитель «революционной демократии», родился в Нижнем Новгороде в семье видного городского священника. С восьмилетнего возраста с ним занимался семинарист философского класса М. А. Костров. С детства Николай Александрович много читал, писал стихи, переводил Горация.

Получив хорошую домашнюю подготовку, в 1847 г. был принят сразу на последний курс четвертого класса духовного училища. В 1853 г. Добролюбов завершил обучение в Нижегородской духовной семинарии и поступил в Санкт-Петербургский Главный педагогический институт на историко-филологический факультет.

В 1855 г. Николай Добролюбов потерял мать и отца. На плечи 19-летнего студента легло бремя забот о младших братьях и сестрах. Таким образом, к усердной учебе молодого человека прибавилась самоотверженная работа педагога.

Литературная деятельность Добролюбова началась еще в институте. Студентом 3 курса он принес в журнал «Современник» статью о «Собеседнике Российского Слова», которая была напечатана осенью 1856 г.

В середине 1850-х гг. под влиянием Белинского, Герцена, Чернышевского и других представителей революционно-демократической интеллигенции оформляется новая философия и поэзия Николая Добролюбова. Всего за год в период (1855-1856)поэт создал не менее пятнадцати революционных, антимонархических стихотворений.

Статья 1857 г. «О значении авторитета в воспитании» открыла собой целый цикл общественно-педагогических статей Добролюбова. С конца того же года Добролюбов становится руководителем отдела критики в «Современнике». В 1858 г. Добролюбов при поддержке Н. А. Некрасова организовал сатирический журнал «Свисток».

Как писал литературовед Дмитрий Святополка-Мирский: «Хотя все, что он писал, посвящено художественной литературе, считать это литературной критикой было бы крайне несправедливо. Правда, у Добролюбова были зачатки понимания литературы, и выбор вещей, которые он соглашался использовать в качестве текстов для своих проповедей, был, в общем, удачен, но он никогда и не пытался обсуждать их литературную сторону: он пользовался ими только как картами или фотографиями современной русской жизни, как предлогом для социальной проповеди».

По рекомендации врачей в 1858 г. Николай Добролюбов посетил Новгородскую губернию. По пути в Старую Руссу он заехал в Новгород, и свои впечатления от города отразил в стихотворении «Посещение Новгорода»:

Ровно в три часа поутру Вот две дамы едут шумно,

Пароход пришел, Что-то мне кричат;

И я тотчас древний город Но язык им плохо служит,

Посмотреть пошел. Мутен что-то взгляд.

Еще мирно спит весь город, Едет, видно проигравшись,

Но его покой Мрачный господин,

Веет бурей жизни прошлой, И колотит в спину ваньку

Вольной, удалой. С криком «сукин сын!».

На Буяновском проспекте Вот присутственное место, —

Предо мной лежал Я в окно взглянул:

Человек с подбитым глазом На столах — чернил озера,

И спокойно спал. Опрокинут стул,

Тут же, близко, в заведеньи Шкаф с законами отворен,

Выбито стекло, — На полу — дела.

Точно пренье вечевое Точно сходка вечевая

В эту ночь в нем шло. Здесь вчера была…

Дальше дом, вчера сгоревший. Все гласит в тебе о прошлом,

Два солдата рвут Вольной жизни край! —

В нем задвижки, гвозди, петли: Даже мост твой с надписаньем:

Бескорыстный труд! «Строил Николай»!

Переплыв Ильмень на пароходе, поселившись в уездном городе на углу Дмитриевской улицы и Большого Дмитриевского переулка (ныне перекресток проспекта Красных командиров и Комсомольского переулка), он проходил лечение на местном курорте. В это время Добролюбов посвятил себя работе над статьями для журнала «Современник», посвященными недавно опубликованной книги Николая Герасимовича Устрялова «История царствования Петра Великого».

Курс лечения Николая Александровича не принес желаемых результатов. В августе этого же года для продолжения лечения писатель отправился за границу и уже в 1861 г. в возрасте 25 лет скончался от туберкулеза. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.

Провожая своего друга в последний путь, Некрасов с горечью писал: «Бедное детство, в доме бедного сельского священника; полуголодное ученье; потом четыре года лихорадочного, неутомимого труда и, наконец, год за границей, проведенный в предчувствиях смерти, – вот и вся биография Добролюбова».

Пускай умру — печали мало, Чтоб бескорыстною толпою

Одно страшит мой ум больной: За ним не шли мои друзья,

Чтобы и смерть не разыграла Чтоб под могильною землею

Обидной шутки надо мной. Не стал любви предметом я,

Боюсь, чтоб над холодным трупом Чтоб всё, чего желал так жадно

Не пролилось горячих слез, И так напрасно я живой,

Чтоб кто-нибудь в усердьи глупом Не улыбнулось мне отрадно

На гроб цветов мне не принёс, Над гробовой моей доской.

1861