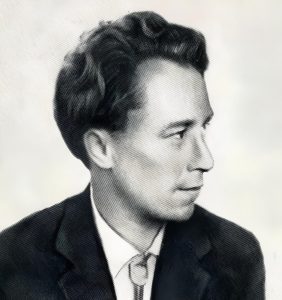

Воробьёв Леонид Иванович (1932–1976)

Будущий писатель, поэт и журналист родился 7 апреля 1932 г. на Урале, в городе Красноуфимске. Родители, Иван Иванович и Августа Фёдоровна, были коренными костромичами, выходцами из интеллигентной среды: отец — выпускник престижной Петровско-Разумовской академии, мать — окончившая классическую гимназию. Возможно поэтому в родительском доме, наполненном книгами у мальчика проснулась любовь к литературе. В 1945 г. семья вернулась на историческую родину, в город Кологрив Костромской области. Здесь же жил его дед, известный на всю округу кузнец, мастер художественной ковки, образ которого писатель позднее запечатлел в рассказе «Счастливый день Терёхи Румянцева», с теплотой описывая его умение поднимать колокола на церкви «без всяких сложных устройств».

Будущий писатель, поэт и журналист родился 7 апреля 1932 г. на Урале, в городе Красноуфимске. Родители, Иван Иванович и Августа Фёдоровна, были коренными костромичами, выходцами из интеллигентной среды: отец — выпускник престижной Петровско-Разумовской академии, мать — окончившая классическую гимназию. Возможно поэтому в родительском доме, наполненном книгами у мальчика проснулась любовь к литературе. В 1945 г. семья вернулась на историческую родину, в город Кологрив Костромской области. Здесь же жил его дед, известный на всю округу кузнец, мастер художественной ковки, образ которого писатель позднее запечатлел в рассказе «Счастливый день Терёхи Румянцева», с теплотой описывая его умение поднимать колокола на церкви «без всяких сложных устройств».

Окончив школу с золотой медалью, Леонид Воробьёв поступил в институт механизации сельского хозяйства, однако быстро понял, что его призвание — слово. Он оставил институт и начал свой путь в журналистике, работая в районной газете «Кологривский край» (в разные годы носившей названия «Кологривский колхозник» и «Ленинское знамя»). Его первые фельетоны и очерки о тружениках села быстро привлекли внимание. Параллельно с работой он поступил на заочное отделение факультета журналистики МГУ, которое успешно окончил в 1957 г. К тому времени он был уже состоявшимся автором: его рассказы и стихи регулярно публиковались в областной печати и альманахах с 1952 г., а в 1956 г. вышел его дебютный сборник, и он был делегирован на Третье Всесоюзное совещание молодых писателей.

Талант молодого прозаика не остался незамеченным в столице. В конце 1950-х гг. его рассказы начали появляться на страницах ведущих общесоюзных журналов: «Огонёк», «Молодая гвардия», «Крокодил», «Наш современник». Вершиной этого признания стало принятие Воробьёва в Союз писателей СССР в 1960 году — редкий случай для столь молодого автора. Как отмечал в своей рекомендации известный литератор Виктор Ардов, поддержка такого таланта из провинции была важным сигналом для всех начинающих авторов. В 1961 г. Костромское отделение Союза писателей рекомендовало его для зачисления на Высшие литературные курсы, что стало подтверждением его высокого профессионального статуса.

Важнейшим этапом в жизни и творчестве Воробьёва стал переезд в 1967 г. вместе с женой Великанидой Дмитриевной и двумя детьми в Новгород, и это решение переехать совпало с ключевым моментом в культурной жизни всей области — созданием Новгородской писательской организации. Леонид Иванович вошёл в число шести её основателей, вставших у истоков профессионального литературного сообщества на Новгородской земле наряду с В. Грановским, В. Соколовым, А. Чистяковым, Ю. Шамшуриным и С. Петровым. Для Воробьёва, к тому времени уже сложившегося прозаика, члена Союза писателей СССР, это была не просто смена места жительства, а сознательное погружение в новую культурно-историческую среду.

Новгородская земля стала для него не просто фоном, а живым организмом, который он стремился понять и отразить в своём творчестве. Он активно включился в литературную жизнь области, много ездил по районам, посещая колхозы и совхозы. Эти поездки были для него не обязанностью, а творческой и человеческой необходимостью. Во время этих поездок Воробьёв не просто собирал материал для очерков, но и находил прототипов своих героев, вдумчиво изучая жизнь новгородской деревни.

Особой страницей его новгородской жизни стала работа с литературной молодежью. При его активнейшем участии при Новгородской писательской организации было создано молодежное литературное объединение «Радуга». Воробьёв не просто формально курировал его, а стал настоящим наставником для начинающих авторов. Он проводил регулярные занятия, внимательно разбирал рукописи, стараясь не подавить авторитетом, а мягко и деликатно направить. По воспоминаниям его супруги, он был настолько скромным и ответственным в этой роли, что иногда просил её присутствовать на занятиях, чтобы со стороны оценить, насколько его критика понятна и полезна молодым литераторам. Эта его деятельность оставила глубокий след в культурной жизни Новгорода, а для многих начинающих писателей он стал тем учителем, который помог им найти свой путь в литературе.

Помимо руководства «Радугой», в 1968 г. Леонид Иванович возглавил секцию прозы при Новгородском отделении Союза писателей РСФСР, что свидетельствует о высоком авторитете, которым он пользовался среди коллег. Даже в последние годы жизни он продолжал активно публиковаться в журналах союзного значения, а его творчество привлекало внимание даже кинематографистов — одна из его повестей заинтересовала студию «Мосфильм», и писатель получил предложение написать на её основе сценарий, который, к сожалению, так и не был реализован.

Одна из последних книг, вышедшая при жизни автора, получила название «Край, у которого всё впереди». Проникаясь красотой северного края, он писал: «Летели, бывало, над Новгородской областью на самолете. Один пассажир смотрел-смотрел в иллюминатор на веселые леса, широченные озера, на проплешины пашен и то ли восторженно, то ли недоуменно проговорил: «Ну и Новгородская область! Лес да вода…» Ах, как здорово сказано!». Но за этим лиризмом стояла и глубокая гражданская позиция. Писатель поднимал наболевшие проблемы дефицита рабочих рук, последствий войны и оттока молодежи, с надеждой глядя на механизацию сельского хозяйства. Свою веру в будущее новгородской деревни он выразил в программном названии одной из глав — «Село должно молодеть». Будущее этой земли зависит от бережного отношения и разумного хозяйствования, а механизация призвана помочь возрождению деревни.

Жизнь Леонида Ивановича Воробьёва трагически оборвалась в Новгороде 1 октября 1976 г. Он скончался от инфаркта в возрасте 44 лет, не успев завершить работу над двумя последними книгами. Писатель был похоронен на Западном кладбище Великого Новгорода. Его личный и творческий архив, переданный в Государственный архив новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО), стал бесценным источником для изучения литературной жизни региона той эпохи. Память о нём в городе, ставшем его последним пристанищем, увековечена мемориальной доской на доме №6 по Прусской улице, где он жил. Таким образом, девять лет, проведённые Воробьёвым на Новгородской земле, стали временем интенсивного творческого горения, общественного служения и создания произведений, в которых он с любовью и болью запечатлел образ этого «края, у которого всё впереди».